教育實習是師資生成為合格教師的關鍵階段,不僅實踐理論,更強化教學與行政能力,而在教育現場第一線輔導實習學生的實習輔導老師,更扮演至關重要角色。教育部自95年設立教育實習績優獎,至今將邁入第20年。讓我們藉由五位曾獲頒實習輔導教師卓越獎及教育實習合作團體同心獎之實習輔導教師,一探「育苗者」們無可計價之貢獻。

▲莊佳樺老師分享14年教學經驗。(提供/天下攝影)

▲莊佳樺老師分享14年教學經驗。(提供/天下攝影)

莊佳樺老師-引導‧傾聽‧啟發:教育實習的雙向互動

已累積14年教學經驗的莊佳樺老師,會針對不同背景的實習學生因材施教。例如,已在幼兒園擔任教保員的實習學生,對幼兒園現場細節有基本認知,故她會直接與實習學生討論教學方法。但也有實習學生,大學主修和幼教無關,直到碩士班才轉換跑道,因此她會先幫助實習學生找到方向,因此在實習之初,也會請實習學生思考,自身對實習有哪些期待,為半年教育實習做好準備。

同時,莊佳樺老師也會主動邀請實習學生一同參加教學創新比賽,讓有興趣嘗試的同學在實習過程中,除了完成教學工作,更能把握機會探索自我、發揮潛力,將實習視為一個可以持續成長的舞臺。此外,莊佳樺老師還會請實習學生設計「亮點任務」,規劃半年內想達成的目標。當討論到教育理論時,她則是會詢問實習學生,比較認同哪一種觀念。她發現,很多時候實習學生在書本上尚未驗證的理論,反而能夠在實務中得到更透徹的理解。

▲莊佳樺老師陪伴實習學生在童言童語中發現教育的美好。(提供/天下攝影)

▲莊佳樺老師陪伴實習學生在童言童語中發現教育的美好。(提供/天下攝影)

莊佳樺老師閒暇時會與實習學生聊天。「所謂的聊天不只是聊教學,也會聊到幼兒園學童的趣事,像是哪個孩子說了哪些童言童語,或是哪個孩子有哪些成長與改變。」莊佳樺老師認為,這些都能提醒實習學生教育實習的價值,藉由讓實習學生多去思考、多表達想法,不只是被動接受指令,實習學生才能更清楚知道自己想要的是什麼。

「這種關係,不是上對下,而是雙向互動。」莊佳樺老師坦言,有時還會反問實習學生,對她的教學有哪些回饋。「很多實習學生因為被實習輔導老師感動,才決定步入杏壇。我們的行為真的會影響他們的選擇!」於110年榮獲實習輔導教師卓越獎肯定後,莊佳樺老師認為,實習輔導老師最重要的角色就是傳承經驗,而且要能夠包容實習學生「做中學、錯中學、反思中成長」的狀態,不完美沒關係,重點是一起學。

▲江裕民老師分享14年教學經驗和近50位實習學生的陪伴歷程。(提供/天下攝影)

▲江裕民老師分享14年教學經驗和近50位實習學生的陪伴歷程。(提供/天下攝影)

江裕民老師-角色、方法與傳承:一位地理老師的實習觀察

執教地理長達14年的江裕民老師,至今已輔導近50位實習學生。他認為,一個優秀的老師必須在教學、班級經營、行政事務、專業進修四個面向都具備能力。「教育實習只有半年,要在短時間內養成一位『準老師』,這需要妥善的時間分配。」

教育實習不光是「理性規劃」,也需要「感性陪伴」。江裕民老師認為,不少實習學生會混淆自身角色。因此,他會引導實習學生去思考,在不同情境必須扮演不同角色,例如和實習輔導老師的互動可亦師亦友,但在學生面前就是真正的老師,必須展現應有的專業與自信。此外,江裕民老師也會留心實習學生平日的行為表現,若發現異狀,就會主動關心他們,「比等他們開口更有效。」

江裕民老師也不忘傳承教學、評量設計心法。他觀察實習學生與高中學生年紀相近,挑選教學素材不是難題,他比較擔心實習學生會只著重在教學素材的吸睛度,而忘了要貼合教學內容,故江裕民老師著重於提醒實習學生,如何運用教學素材以傳達學習重點。

▲江裕民老師深信有系統的經驗傳承能讓實習事半功倍。(提供/天下攝影)

▲江裕民老師深信有系統的經驗傳承能讓實習事半功倍。(提供/天下攝影)

例如,援引動漫進行講解時,若只陳述動畫劇情,學生只是覺得有共鳴而已。若可以引導他們思考劇情背後的地理意涵,學生就能更理解動漫和知識的連結。

經過江裕民教師悉心指導與陪伴,他發現不少實習學生在實習半年期間成長飛速,站在講臺的氣勢截然不同。因此這也驗證了江裕民教師所強調的「有系統傳承經驗是必要的,因為這會讓實習事半功倍」。

▲鄭富中老師分享三階段循序漸進的方式陪伴實習學生從成長到茁壯。(提供/天下攝影)

▲鄭富中老師分享三階段循序漸進的方式陪伴實習學生從成長到茁壯。(提供/天下攝影)

鄭富中老師-從觀摩到獨立教學:一位生物老師的實習輔導之道

有12年生物教學資歷的鄭富中老師,輔導實習學生的經驗相當豐富,也曾在110年獲得實習輔導教師卓越獎肯定。他先從行政面切入,讓實習學生了解學校的運作和行政流程,進而認識校園整體環境,再發展班級教學;他解釋,實習學生需要行政支援,知道如何和行政部門互動,也會讓教學、班級運作更順暢。

另外,有鑒於多數實習學生沒有教學實務經驗,鄭富中老師也會採用「三階段」模式帶領實習學生。第一階段是「見習」,也就是了解環境、設備、班級狀況甚至是學校的風氣氛圍,先透過觀摩其他老師教學,找出適合自己的教學方法。第二階段是「準備教學」,會先讓實習學生教一小部份課程,慢慢累積互動與教學經驗,並與實習指導教師討論修正。到了第三階段,則是「實際獨立教學」,讓實習學生設計課程內容、評量,固定帶班授課。鄭富中老師認為,這樣的方式讓實習學生有機會逐步成長,也更有信心,更能把學生照顧好。

▲鄭富中老師相信教育傳承的力量。(提供/天下攝影)

▲鄭富中老師相信教育傳承的力量。(提供/天下攝影)

同時,鄭富中老師也會和實習學生一起開發課程,並出版學習單。他會根據實習學生的大學、研究所背景,鼓勵他們參與相關課程設計,或是和不同科的實習輔導教師及實習學生合作,創作食魚教案、生物桌遊、解謎活動,「這些都是他們實習期間的成果,對豐富未來的生涯履歷很有幫助。」

鄭富中老師認為,實習學生未來若想要在教學創新的路持續前行,最需要加強的是「彈性應變力」;主要是因為老師工作繁忙,涵蓋教學、行政、班級經營,剛踏入教育現場的教師往往感到很吃力。因此,他鼓勵實習學生在主動嘗試之餘,也要汲取實習輔導老師的經驗,並持續傳承下去,而實習輔導老師也能從和實習學生的討論中,得到很多成長和反思;兩種不同的力量交錯,成為推動教育現場持續進步的動力。

▲徐士喬老師分享20年教學經驗。(提供/天下攝影)

▲徐士喬老師分享20年教學經驗。(提供/天下攝影)

徐士喬老師-行動與回饋的循環:一位老師的實習輔導實踐

任教逾20年的徐士喬老師,從107年開始,每年均會輔導一至兩位實習學生,一開始主要擔任輔導角色,後來慢慢轉為協調與支援的角色。她發現實習學生一開始往往忐忑不安,他們會擔心求助時被認為不夠專業,因此徐士喬老師會設法讓實習學生在校內有被接納的感覺,遇到任何問題能放心說出來。

徐士喬老師會先了解實習學生的專長與個性,在他們實習前到校拜訪時,會陪著他們走一走、聊一聊,讓後續彼此搭配更順利,並媒合適合的實習輔導教師,讓實習學生能快速融入環境,專業能力也可隨之進步。徐士喬老師認為,這樣的工作內容,對她的教學也很有幫助,因為實習學生遇到的困擾,跟高中生雖不完全一樣但仍有相似之處,可幫助她更理解學生,甚至是年輕一代同事的想法。

▲徐士喬老師以7年輔導經驗發展出「Action模式」。(提供/天下攝影)

▲徐士喬老師以7年輔導經驗發展出「Action模式」。(提供/天下攝影)

7年多的輔導經驗,也讓徐士喬老師慢慢發展出獨到的「Action模式」。她猶記,107年共有五位實習學生到學校實習,每個實習學生的科別、個性均不同,問題也五花八門。因此,她就以小團體的方式,讓五位實習學生說出心裡話,同時她也會給予建議,甚至有些實習學生第一次上臺會很緊張,她也會陪同準備,並分享自身初出茅廬經驗,降低實習學生的緊張感。

在這個過程中,徐士喬老師會在「行動」前,先幫助實習學生做好準備。開始行動後,再給予反饋和建議,最後再回過頭來檢討,成為能幫助他們持續進步的正向循環。她建議,學校最好能夠有一位熟悉整體行政和教學流程的人,專門協助實習學生,而挑選實習輔導教師時,也要尋找本身願意投入、具備陪伴學生特質的老師。如此一來,實習過程就會更順利。

▲連安青老師分享35年教學經驗和被陪伴長大的溫暖記憶。(提供/天下攝影)

▲連安青老師分享35年教學經驗和被陪伴長大的溫暖記憶。(提供/天下攝影)

連安青老師-從陪伴出發:教育實習的溫柔傳承

在杏壇服務長達35年的連安青老師,從一對一開始,輔導不少實習學生,從中發現興趣,後來兼任教育實習輔導組組長,負責安排實習學生的合作,而後她又升任研究處主任,負責政策與制度設計。此外連安青老師也強調,「為什麼我會那麼重視實習學生的合作?因為我就是這樣一路被陪著長大的。」

她觀察,實習學生遇到最大的挑戰,是理論和實務的鴻溝,一方面她發現「以學生為導向」等想法,在教學現場時常不如預期,另一方面則是注意到實習學生不會處理學生突如其來的反應,甚至進而害怕,陷入很深的自我懷疑。連安青老師不僅安排關懷措施,也多花時間陪伴受挫實習學生,為他們打氣,讓他們重拾對教學的理想與熱情。

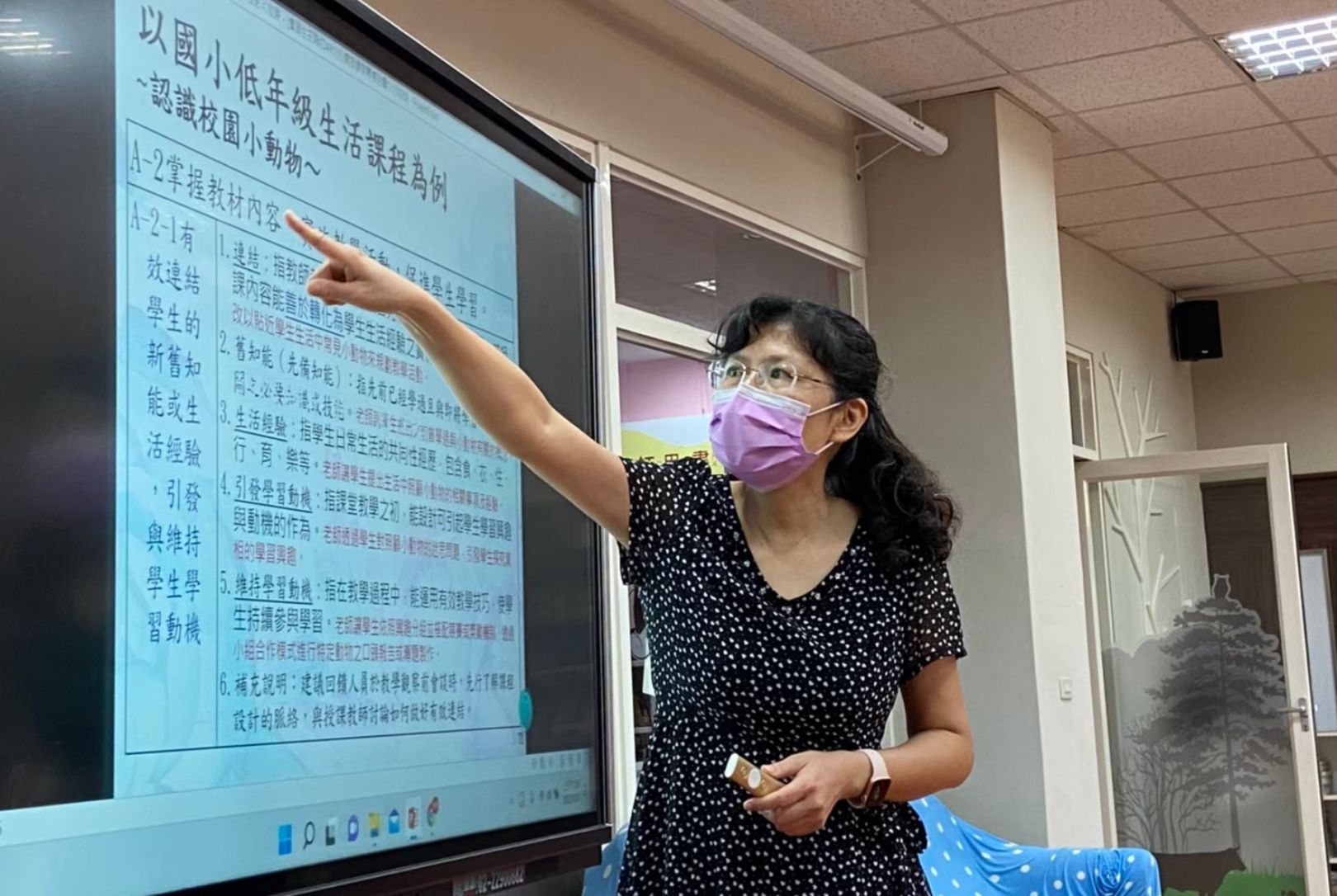

▲連安青老師透過完善的制度設計和溫柔的陪伴栽培學生。(提供/連安青老師)

▲連安青老師透過完善的制度設計和溫柔的陪伴栽培學生。(提供/連安青老師)

除了陪伴,把實習學生、實習輔導教師、實習指導教師環節打通,也十分重要。連安青老師分享,她除了不斷和大學端溝通,如何使實習制度更完善,為實習學生、實習輔導教師配對時,也會舉辦甄選,讓實習學生珍惜實習機會。另外,每天實習結束後,實習學生也要參加讀書會和專業知能分享會,透過多元交流與經驗分享,彼此學習、激盪思維,並即時向他們的疑難雜症伸出援手。

「很多曾經被我們帶過的實習學生,現在也成為陪伴新一代實習學生的實習輔導教師。因為他們曾經被認真栽培,也會用同樣方式對待下一個人。」曾在99年獲得教育實習合作團體同心獎的連安青認為,她很相信「善的循環」背後的力量——一個被溫柔對待過的人,更容易成為一個溫柔對待他人的人。「這就是育苗、傳承的意義。」